生平简介

顾炎武

顾炎武曾参加抗清斗争,后来致力于学术研究。晚年侧重经学的考证,考订古音,分古韵为10部。著有《日知录》、《音学五书》等,他是清代古韵学的开山祖,成果累累;他对切韵学也有贡献,但不如他对古韵学贡献多。

顾亭林学术的最大特色,是一反宋明理学的唯心主义的玄学,而强调客观的调查研究,开一代之新风,提出“君子为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉?”

顾亭林强调做学问必须先立人格:“礼义廉耻,是谓四维”,提倡“国家兴亡,匹夫有责”。《日知录》卷十三《正始》:“保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”

两大时期

明末

崇祯十七年(14)三月,李自成农民军入北京,崇祯皇帝自缢;五月,清睿亲王多尔衮入北京;十月,清定都北京,世祖福临即帝位,改元顺治,命豫亲王多择率大军征服江南。明南京兵部尚书史可法(字完之,河南开封人)、凤阳总督马士英(字瑶草,贵州贵阳人)等拥立福王由崧为帝,五月初,在南京建立了小朝廷,年号弘光。

京师陷落的消息传到江南,一时人心惶惶,为避战乱,顾炎武率家人东躲西藏,到年底,迁往高旧居80余里的语濂经暂住。经昆山县令杨永言(字岑立,云南昆明人)举荐,行朝诏用炎武为兵部司务。“须知六军出,一扫定神州。”(《亭林诗集》一,《感事》)顾炎武把复仇的希望寄托在弘光小朝廷之上,他满腔热忱,“思有所建白”(吴映奎《顾亭林先生年谱》),撰成《军制论》、《形势论》、《田功论》、《钱法论》,即著名的“乙西四论”,为行朝出谋画策,针对南京政权军政废弛及明末种种弊端,从军事战略、兵了来源和财政整顿等方面提出一系列建议。顺治二年(15)五月,顾炎武取道镇江赴南京就职,尚未到达,南京即为清兵攻占,弘光帝被俘,南明军崩溃,清军铁骑又指向苏、杭。

其时,江南各地抗清义军纷起。顾炎武和挚友归庄、吴其沆(字同初,上海嘉定人)投笔从戎,参加了佥都御史王永柞为首的一支义军。诸义军合谋,拟先收复苏州,再取杭州、南京及沿海,一时“戈矛连海外,文檄动江东”(《亭林诗集》一,《千里》);惜乎残破之余,实不敌气焰正炽的八旗精锐,义军攻进苏州城即遇伏而溃,松江、嘉定亦相继陷落。顾炎武潜回昆山,又与杨永言、归庄等守城拒敌;不数日昆山失守,死难者多达4万,吴其沆战死,炎武生母何氏右臂被清兵砍断,两个弟弟被杀,炎武本人则因城破之前已往语濂径而侥幸得免。9天后,常熟陷落,炎武嗣母王氏闻变,绝食殉国,临终嘱咐炎武,说:“汝无为异国臣子,无负世世国恩,无忘先祖遗训,则吾可以瞑于地下。”(《先妣王硕人行状》)炎武悲愤欲绝,将母亲的遗命谨记心田。

这年闰六月,明宗室唐王幸键在福州称帝,年号隆武。经大学士路振飞(字见白,号皓月,河北曲周人)推荐,隆武帝遥授炎武为兵部职方司主事;由于嗣母新丧,炎武二时难以赴任,只能“梦在行朝执戟班”(《诗集》一,《延平使至》),但他仍然积极投身入抗清复明的斗争。

当时,清松江提督与巡抚土国宝不和。前明兵科给事中陈子龙(字卧于,复社名士,松江人)、成安府推官顾咸正(字端木,昆山人)、兵部主事杨延枢(字维斗,江苏吴县人)等暗中策动吴胜兆举义反正,咸正为炎武同宗长辈,陈子龙等都与炎武往来密切,这件事炎武也是参预了的。顺治四年(17)夏,事情败露,“几事一不中,反覆天地黑”;(《诗集》一,《哭陈太仆》),胜兆被解往南京斩首,清廷大肆搜捕同案诸人。子龙往投炎武,炎武当时已离家出亡;于是子龙逃入顾咸正之子天遴、天逵家躲藏,不久三人即被逮,炎武多方营救,未能奏效。其间,炎武还往寻成正,“扁舟来劝君:行矣不再计”(《诗集》一,《哭顾推官》)、催促他及时出走,而咸正不听。结果,陈子龙乘差官不注意时投水自尽,杨延枢及顾氏父子先后遇害,受此案株连而死者40余人。

在策动吴胜兆反正的同时,炎武还进行了其他一些活动。顺治三年(16),炎武本打算赴福建就职方司主事之任,大约将行之际,路振飞派人与他联系,要他联络“淮徐豪杰”。此后四五年中,炎武“东至海上,北至王家营(今属江苏淮阴),仆仆往来”(邓之诚《清诗纪事》),奔走于各股抗清力量之间,“每从淮上归,必诣洞庭(按即太湖)告振飞之子泽溥,或走海上,谋通消息”(同上),意图纠合各地义军伺机而动。

虽然弘光及闽浙沿海的隆武等南明政权先后瓦解,炎武亲身参与的抗清活动也一再受挫,但是,炎武并未因此而颓丧。他以填海的精卫自比:“万事有不平,尔何空自苦,长将一寸身,衔木到终古。我愿平东海,身沉心不改,大海无平期,我心无绝时”(《诗集》一,《精卫》),满腔忠愤,光耀士林。

清初

顾炎武

顾炎武尽管遁迹商贾,炎武依然心存故国,时时关注着沿海一带抗清斗争的进展情况,希望能有建功立业的机会。他在《流转》诗中写道:“……晨上北固楼,慨然涕如雨……浩然思中原,誓言向江浒。功名会有时,杖策追光武。”当张名振(字候服,南京人)于顺治十年(1653)九月在长江口大破清兵,进屯崇明(今属上海),明年正月,又率“海舰数百”溯长江而上,直抵镇江,并登金山遥祭孝陵(明太祖朱元璋陵,在今南京中华门外)之际,炎武为之欢忭鼓舞,他兴奋地写道:“东风吹江水,一夕向西流。金山忽动摇,塔铃语不休。水军十一万,虎啸临皇州。巨舰作大营,飞舻为前茅。黄旗亘长江,战鼓出中洲……沉吟十年余,不见旌旆浮,忽闻王旅来,先声动燕幽。阖闾用子胥,鄢郢不足收。祖生奋击揖,肯效南冠囚。愿言告同袍,乘时莫淹留。”(《诗集》二,《金山》)

这一时期,顾炎武还同归庄、陈忱(字遐心,浙江吴兴人)、吴炎(字赤溟,江苏吴江人)、潘柽章(字力田,吴江人)、王锡阐(字寅旭,吴江人)等共结惊隐诗社,表面上以“故国遗民”“优游文酒”(汪曰桢《南浔缜志》),其实是以诗社为掩护,秘密进行抗清活动。炎武在淮安结识定交的挚友王略(字起田,淮安人)、万寿祺(字年少,徐州人)也都是富有民族气节的志士。

顺治十一年(1654)春,顾炎武迁居南京神烈山南麓。神烈山即钟山,三国时改名蒋山,明嘉靖中又一度改称神烈山。三百年前,朱元璋攻克南京(当时名集庆),以此为根据地,东征西讨,10余年后在南京即帝位,建立了大明帝国。炎武“遍游沿江一带,以观旧都畿辅之盛”(《神道表》),山川依然而人事全非,颇有不胜今昔之感。

顺治十二年(1655)春季,炎武回到家乡昆山。原来,顾氏有世仆名陆恩,因见顾家日益没落,炎武又久出不归,于是背叛主人,投靠叶方恒,两人且图谋以“通海”(即与闽浙沿海的南明集团有联系)的罪名控告炎武,打算置之死地。炎武回昆山,秘密处决陆恩,而叶方恒又与陆之婿勾结,私下将炎武绑架关押,并迫胁炎武,令其自裁。一时“同人不平”,士林大哗。所幸炎武知友路泽博(字苏生)与松江兵备使者有旧,代为说项,炎武一案才得以移交松江府审理,最后,以“杀有罪奴”的罪名结案。

当事情危急之际,归庄计无所出,只好向钱谦益求援。谦益字受之,号牧斋,常熟人,顺治初曾任礼部右侍郎,是当时文坛领袖。钱氏声言:“如果宁人是我门生,我就方便替他说话了。”归庄不愿失去钱氏这一奥援,虽然明知炎武不会同意,还是代炎武拜谦益为师。炎武知道后,急忙叫人去索回归庄代书的门生帖子,而谦益不与;便自写告白一纸,声明自己从未列于钱氏门墙,托人在通衢大道上四处张贴。谦益大为尴尬,解嘲道:“宁人忒性急了!”炎武耿介不阿的性格于此可见。

十三年(1656)春,炎武出狱。尽管归庄等同邑知名之士极力排解,而叶方恒到此时仍不甘心,竟派遣刺客跟踪。仲夏,炎武返钟山,行经南京太平门外时突遭刺客袭击,“伤首坠驴”,幸而遇救得免;嗣后,叶方恒还指使歹徒数十人洗劫炎武之家,“尽其累世之传以去”(归庄《送顾宁人北游序》)。这之前的几年当中,炎武曾数次准备南下,赴福建参加沿海地区风起云涌的抗清复明事业,但由于各种原因,最终都未能成行;至此,炎武决计北游,以结纳各地抗清志士,考察北中国山川形势,徐图复明大业。远行避祸当然也是一个原因。

顺治十四年(1657)元旦,炎武晋谒孝陵--7年之间,炎武共六谒孝陵,以寄故国之思,然后返昆山,将家产尽行变卖,从此掉首故乡,一去不归。是年炎武45岁。此后20多年间,炎武子然一身,游踪不定,足迹遍及山东、河北、山西、河南,“往来曲折二三万里,所览书又得万余卷”(《亭林佚文辑补·书杨彝万寿棋(为顾宁人征天下书籍启)后》),结识了许多志同道合的朋友;到晚年,始定居陕西华阴,直至1682年2月15日逝世。

学术贡献

顾炎武

顾炎武顾炎武在音韵学上的最大贡献是用离析"唐韵"(实际是《广韵》)的方法研究古韵。宋人也曾研究古韵,但把《唐韵》的每一个韵部看成一个整体,没有想到把它们拆开,因此,尽管把韵部定得很宽,仍然不免出韵。另一个极端是遇字逐个解决,没有注意到语音的系统性。顾炎武则把某些韵分成几个部分,然后重新与其他的韵部合并。这样有分有合,既照顾了语音的系统性,又照顾了语音的历史发展。他首先废弃平水韵,回到"唐韵"。比如把尤韵一部分字如“丘”、“谋”归入“之咍”部,这就是“离析唐韵”,回到古韵。再比如把支、麻、庚三韵各分为二,屋韵分为三,令它们归入不同的古韵部,充分体现了古今语音系统的差别。他的这种离析工作,直到今天大家还公认是很有价值的。其次,他最先提出用入声配阴声。《诗经》常常有入声字跟阴声字押韵,以及一个字有去入两读的现象,顾炎武从这些现象中认识到,除了收唇音的入声缉、合等韵没有相应的阴声韵以外,入声都应该配阴声。在古音学的分部问题上,有阴阳入三分法,有阴阳两分法,按两分法说,他的作法是对的。

顾炎武在古音学的研究中,一方面有理论的建树,另一方面有对大量材料的分析,所以后来被学者誉为古音学的奠基者。他的研究成果集中反映在《音学五书》中。

趣闻轶事

顾炎武

顾炎武顾炎武出身于江东望族,明末家道中落。他14岁取得诸生资格后,便与同里挚友归庄共入复社。自27岁起,断然弃绝科举帖括之学,遍览历代史乘、郡县志书,以及文集、章奏之类,辑录其中有关农田、水利、矿产、交通等记载,兼以地理沿革的材料,开始撰述《天下郡国利病书》和《肇域志》。明亡,与归庄等人以匡复故明为志,在南明政权下两次参加武装抗清斗争并决意不与清廷合作。康熙十七年(1678),清廷议修《明史》,拒不就荐;次年,更誓死不入《明史》馆。此后,客居山西、陕西,潜心著述不再入世。

在北游的二十余年中,顾炎武遍游河南、河北、山东、山西、陕西,以二马二骡载书自随,行了万里路,也读了万卷书。顾炎武学识渊博,在经学、史学、音韵、小学、金石考古、方志舆地以及诗文诸学上,都有较深造诣,建树了承前启后之功。他继承明季学者的反理学思潮,不仅对陆王心学作了清算,而且在性与天道、理气、道器、知行、天理人欲诸多范畴上,都显示了与程朱理学迥异的为学旨趣。顾炎武为学以经世致用的鲜明旨趣,朴实归纳的考据方法,创辟路径的探索精神,以及他在众多学术领域的成就,宣告了晚明空疏学风的终结,开启了一代朴实学风的先路,给予清代学者以极为有益的影响。

顾炎武还提倡“利国富民”,并认为“善为国者,藏之于民”。他大胆怀疑君权,并提出了具有早期民主启蒙思想色彩的“众治”的主张。他所提出的“天下兴亡,匹夫有责”这一口号,意义和影响深远,成为激励中华民族奋进的精神力量。顾炎武终身为反清事业奋斗奔波,这与国破家亡的经历和他一直受到的良好教育有着密切关系。“昆山城陷,死难者四万余人,顾炎武的生母何氏被清兵砍去右臂,两个弟弟遭杀害,好友吴其沆也被捕蒙难。顾炎武奉嗣母王氏避兵于常熟,王氏闻城陷,绝食十五天死节,临终时给顾炎武留下遗言:‘我虽妇人,身受国恩,与国俱亡,义也。汝无为异国臣子,无负世世国恩,无忘先祖遗训,则吾可以瞑于地下。’”

1680年,顾炎武夫人死于昆山,他在妻子的灵位前痛哭祭拜,作诗说“贞姑马鬣在江村,送汝黄泉六岁孙。地下相逢告父姥,遗民犹有一人存。”顾炎武有诗:“万事有不平,尔何空自苦;长将一寸身,衔木到终古?我愿平东海,身沉心不改;大海无平期,我心无绝时。”也就是说,他希望清朝灭亡,就如同精卫想平东海一样,“身沉心不改;大海无平期,我心无绝时。”

“天下兴亡,匹夫有责”的倡导者

顾炎武

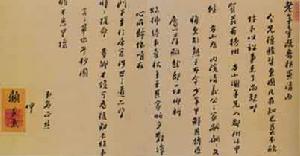

顾炎武诗篇节选

顾炎武

顾炎武日入空山海气侵,秋光千里自登临。

十年天地干戈老,四海苍生吊哭深。

水涌神山来白鸟,云浮仙阙见黄金。

此中何处无人世,只恐难酬烈士心。

满地关河一望哀,彻天烽火照胥台。

名王白马江东去,故国降幡海上来。

秦望云空阳鸟散,冶山天远朔风回。

楼船见说军容盛,左次犹虚授钺才。

南营乍浦北南沙,终古提封属汉家。

万里风烟通日本,一军旗鼓向天涯。

楼船已奉征蛮敕,博望空乘泛海槎。

愁绝王师看不到,寒涛东起日西斜。

长看白日下芜城,又见孤云海上生。

感慨河山追失计,艰难戎马发深情。

埋轮拗镞周千亩,蔓草枯杨汉二京。

今日大梁非旧国,夷门愁杀老侯赢。

《精卫》

万事有不平,尔何空自苦;

长将一寸身,衔木到终古?

我愿平东海,身沉心不改;

大海无平期,我心无绝时。

呜呼!君不见,

西山衔木众鸟多,鹊来燕去自成窠。

《酬朱监纪四辅》

十载江南事已非,与君辛苦各生归。

愁看京口三军溃,痛说扬州十日围。

碧血未消今战垒,白头相见旧征衣。

东京朱祜年犹少,莫向尊前叹式微。

《赋得秋柳》

昔日金枝间白花,只今摇落向天涯。

条空不系长征马,叶少难藏觅宿鸦。

老去桓公重出塞,罢官陶令乍归家。

先皇玉座灵和殿,泪洒西风日又斜。

《又酬傅处士次韵》

清切频吹越石笳,穷愁犹驾阮生车。

时当汉腊遗臣祭,义激韩雠旧相家。

陵阙生哀回夕照,河山垂泪发春花。

相将便是天涯侣,不用虚乘犯斗槎。

《古北口》

雾灵山上杂花生,

山下流泉入塞声。

却恨不逢张少保,

碛南犹筑受降城。

《失题》

丰碑遥见炳奎题,尚忆先朝宠日殚。

世有国人供洒扫,每勤词客驻轮蹄。

九河水壮龙狐出,十二城荒向鹤栖。

下马一为郯子问,中原云鸟正凄迷。

乾嘉学派

顾炎武

顾炎武(一)学术规模

自汉武帝独尊儒术以来,中国学术基本上一直以经学一统天下。自汉唐以迄宋明,虽亦有文字音韵、训诂考证、金石考古、算学历法等学术门类的萌生和兴起,但这些学问基本上都属于经学的附庸,它们随经学的兴盛而产生,并服务于经学的注经解经活动。所以,在清学兴起以前,传统学术只有林立的门派之别,没有明确的门类之分。顾炎武作为清学之祖,一生广览群书,多闻博学,于经义、史学、文字、音韵、金石、考古、天文、历算、舆地、军旅等各个方面都做出了开创性的研究。潘耒在《日知录序》中称其“九经诸史,略能背诵,……经世要务,一一讲求”,“凡经义史学、官方吏治、财赋典礼、舆地艺文之属,一一疏通其源流,考正其谬误。”顾氏对经史百家进行的这种分门别类的研究,为清代学者开辟了治学的方向。顾氏之后,乾嘉诸儒接踵继起,对各门学问进行了专门而精深的研究,使清代学术门类发生了明显的分化。梁启超在《中国近三百年学术史》中认为,乾嘉诸儒所做的工作,举其要者,约有十三个方面:一、经书的笺释;二、史料之搜补鉴别;三、辨伪书;四、辑佚书;五、校勘;六、文字训诂;七、音韵;八、算学;九、地理;十、金石;十一、方志之编纂;十二、类书之编纂;十三、丛书之校刻。[1]上列诸项尽管分类并不十分严密,且亦不能包举无遗,但大致可以看出乾嘉学术的规模和气象。乾嘉诸儒的这些学问,论其端绪,除辑佚、类书等少数方面外,基本上都发自顾氏。有的学者认为,乾嘉学术的专精与顾氏学术的博通在精神上似乎相差很远,其实,倘若换一个角度来看,乾嘉诸儒的专精之学正是顾氏的广博之业进一步分化和深化的结果。故梁启超说:“亭林的著述,若论专精完整,自然比不上后人。若论方面之多,气象规模之大,则乾嘉诸老,恐无人能出其右。要而论之,清代许多学术,都由亭林发其端,而后人衍其绪。”[2]

顾氏之学不仅以博涉百家而开启了清学的学术门类,而且其学识赅贯,通达治体,能把学问的各方面加以融会贯通,具有宏大的学术气象。他曾说:“天下之理殊途而同归,大人之学举本以该末。”又说:“彼章句之士,既不足以观其会通,而高明之君子,又或语德性而遗问学,均失圣人之指矣。”[3]故潘耒称“当代文人才士甚多,然语学问,必敛衽推顾先生。凡制度典礼有不能明者,必质诸先生。坠文轶事有不知者,必徵诸先生。……天下无贤不肖,皆知先生为通儒也。”[4]顾氏之学的这种博通气象,对乾嘉学术亦有很大影响。在许多学者的眼中,乾嘉诸儒似乎专以学业专精闻名,而与顾氏之学的博赡精神很不相符。这种观点其实是很值得商榷的。乾嘉学者中固有专经之士,然亦不乏博学之儒。据江藩《国朝汉学师承记》记载,吴派学术的先导者惠士奇“博通六艺、九经、诸子及《史》、《汉》、《三国志》,皆能闇颂。”[5]他曾谓“今之校官,古博士也。博士明于古今,通达国体,今校官无博士之才,弟子何所效法!”[6]吴派中坚惠栋“自经史、诸子、百家、杂说及释道二藏,靡不穿穴。……乾隆十五年,诏举经明行修之士,两江总督文端公尹继善、文襄公黄廷桂交章论荐,有‘博通经史,学有渊源’之语。”[7]吴派大师钱大昕“精研古经义声音训诂之学,旁及壬遁太乙星命,靡不博综而深究焉。”[8]“至于辨文字之诂训,考古今之音韵,以及天文舆地,草木虫鱼,散见于《文集》、《十驾斋养新录》者,不下数万言,文多不载。尝谓自惠、戴之学盛行于世,天下学者但治古经,略涉三史,三史以下茫然不知,得谓之通儒乎?所著《二十二史考异》,盖有为而作也。”[9]“先生不专治一经而无经不通,不专攻一艺而无艺不精。经史之外,如唐、宋、元、明诗文集、小说、笔记,自秦汉及宋元金石文字,皇朝典章制度,满洲蒙古氏族,皆研精究理,不习尽工。……先生学究天人,博综群籍,自开国以来,蔚然一代儒宗也。”[10]阮元亦谓:“国初以来,诸儒或言道德,或言经术,或言文字,或言天文,或言地理,或言文字、音韵,或言金石、诗文,专精者固多,兼擅者尚少,惟嘉定钱辛楣先生能兼其成。”[11]吴派另一重要人物王鸣盛“撰《十七史商榷》一百卷,主于校勘本文,补正譌脱,审事迹之虚实,辨纪传之异同,最详于舆地、职官、典章、制度,独不喜褒贬人物,以为空言无益也。又有《蛾术编》一百卷,……其书辨博详明,与洪容斋、王深宁不相上下。”[12]吴派学术号称“纯汉学”,最以专精为世人称道,而其几位代表人物之博学尚且如此,可见他们并未偏离顾氏所倡导的博通学风。至于皖派学术,本来就以考据详博见长,而尤重义理之阐发。江藩评其开创者江永说:“考其学行,乃一代通儒,戴君为作行状,称其学自汉经师康成后罕其俦匹,非溢美之辞。”[13]其代表人物戴震,更是精研经学、史学、小学、音韵、训诂,博通天文、历算、地理、水利之学,其多闻博学之名饮誉学界。[14]扬州派学者治学惟是为求,不守门户,其学术范围更为广博。江藩称其代表人物汪中“博综群籍,谙究儒墨,经耳无遗,触目成诵,遂为通人焉。”[15]其另一领袖焦循专研经书,博览典籍,于经史、历算、声韵、训诂之学无所不究。他提倡“通核”之学,主张治学要“主以全经,贯以百氏,协其文辞,揆以道理。”[16]阮元《通儒扬州焦君传》称“君善读书,博闻强记,识力精卓,于学无所不通,著书数百卷,尤邃于经。于经无所不治,而于《周易》、《孟子》专勒成书。”[17]上述可见,乾嘉学者不仅从专精方向上深化了顾氏所开创的各门学术,而且在学术气象上亦进一步弘扬了顾氏所倡导的广博学风。

(二)治学门径

顾炎武治学的一个重要特点,是强调以明音韵为治学之根本。他提出由音韵文字而通经子百家的口号,其言曰:“读九经自考文始,考文自知音始。以至诸子百家之书,亦莫不然。”[18]在他看来,治音韵为通经的关键,知音才能通经,通经才能明道,明道才能救世。故他以阐幽扶微之心,抱明道救世之志,发明古音,考正古韵,开辟了清代学者以音明经,通经明道,明道救世的学术路线。其后,乾嘉学者皆推崇顾氏的音韵学成就,并把由音韵以通训诂、就古音以求古义作为他们治学的基础。如吴派学者惠士奇说:“经之义存乎训,识字审音,乃知其义,故古训不可改也。”[19]钱大昕说:“六经者圣人之言,因其言以求其义,则必自训诂始。”[20]王鸣盛说:“经以明道,而求道者不必空执义理以言之也,但当正文字,辨音读,释训诂,通传注,则义理自见,而道在其中矣。”[21]皖派学者尤其注重以文字、音韵为基点,从训诂、名物入手阐明经文“大义”。如戴震说:“经之至者,道也;所以明道者,词也;所以成词者,字也。未有能外小学文字者也。”[22]段玉裁说:“治经莫重于得义,得义莫切于得音。”[23]扬州派学者王念孙亦认为:“故训之指,本于声音。”[24]又说:“训诂声音明而小学明,小学明而经学明。”[25]阮元则说:“圣贤之道存于经,经非诂不明。”[26]又说:“圣人之道,譬若宫墙,文字训诂,其门径也。门径苟误,跬步皆歧,安能升堂入室乎?学人求道太高,卑视章句,譬犹天际之翔,出于丰屋之上,高则高矣,户奥之间未实窥也。”[27]在这种观念导引下,乾嘉学者皆用心于音韵文字、训诂考据的研究,使清代的小学、经学高潮迭起,别开出新的局面。而论其发轫之功,实始乎顾氏。

顾氏在研究音韵训诂和经史考证的过程中,发展出了一套完善的治学方法。他善于以札记的形式,通过排比资料,相互参照,而发现问题,提出疑问,继而广征博引,援古证今,以批驳舛谬,辨正疑误。潘耒称其“有一疑义,反复参考,必归于至当;援古证今,必畅其说而后止。”[28]《四库全书总目》亦谓其“每一事必详其始末,参以证佐,而后笔之于书,故引据浩繁,而牴牾者少。”[29]顾氏发明的这些治学方法,包括重纂辑、明流变、善归纳、求证佐、躬实察等等,后来皆成为乾嘉学者治学的法门。如钱大昕仿顾氏《日知录》之体例,作《十驾斋养新录》二十卷,于小学、经学、史学、典制、职官、氏族、金石、舆地、天文、历算、辞章之学,皆造其微。阮元称其书“皆精确中正之论,即琐言剩义,非贯通原本者不能,譬之折杖一枝,非邓林之大不能有也。”[30]钱氏又撰《廿二史考异》一百卷,运用顾氏之历史考据方法,辨正古史,考证史事,祛疑指瑕,拾遗规过,考史之功,最享时誉。王鸣盛作《十七史商榷》一百卷,对十七部正史改讹补脱,去衍勘误,考事迹之虚实,辨纪传之异同,诠解蒙滞,审核舛驳,最为精审。王氏晚年又将考证所得,编为《蛾术编》一百卷,其书辨博详明,学风亦直承顾氏。赵翼撰《廿二史札记》三十六卷,评判史书体例,正读文字讹误,补缺订伪史事,比类综合史料,其持论皆能斟酌时势,考据尤为精赅通贯。他曾自云“或以比顾亭林《日知录》,谓其身虽不仕,而其言有可用者,则吾岂敢。”[31]此虽赵氏谦逊之言,然其治学实以顾氏为宗。他又撰《陔余丛考》四十三卷,于经义、史学、掌故、艺文、纪年、官制、科举、风俗、丧礼、器物、术数、神佛、称谓之属,皆详加探究,颇能综贯异说,考竟源流。王念孙撰《读书杂志》八十二卷,对《逸周书》、《战国策》、《管子》、《荀子》、《晏子春秋》、《墨子》、《淮南子》、《史记》、《汉书》、《汉隶拾遗》等典籍中古义之晦,钞写之误,均一一正明。其子王引之撰《经义述闻》三十二卷,对古文古义详加考订。又搜集先秦至西汉古籍中之语助词,考证辨误,分字编次,成《经传释词》十卷,与《经义述闻》相表里。王氏父子之考据训诂,皆服膺顾氏《日知录》之学旨。其他如臧琳之《经义杂记》,卢文弨之《群书拾补》、《钟山札记》、《龙城札记》,何焯之《义门读书记》,汪中之《知新记》,臧庸之《拜经日记》等,亦莫不奉顾氏之学为楷模。

(三)为学宗旨

顾炎武

顾炎武顾氏的经世致用之旨,对乾嘉学者究竟发生了怎样的影响,这是历来学者们纷争最多的一个问题。其中比较通行的观点是,认为乾嘉学者背离了顾氏经世致用的精神。这种“背离”说的基本论点是,认为乾嘉学者皆沉溺考据,埋首故纸,博古而不通今,论史而不议政,因而泯灭了清初学者的体国忧患和济世情怀。这种观点就乾嘉时期思想界万马齐喑的现实来看,确实不无道理,但如若细究当时学界的文化境遇和学者的文化心态,就会发现问题其实并非如此简单。

首先,乾嘉学者沉溺考据,埋首故纸,从消极方面说,固然有其远逃现实,洁身避祸的一面,但从积极方面说,这种刻意的逃离和有意的回避,正好表明了部分考据学者对正统理学的漠视和冷落,显示了他们对现实的无言的抗争和顽强的抵触。清朝自倾覆朱明、问鼎中原以来,为了征服汉民,稳定人心,一方面大兴文字狱,在思想文化领域里推行高压政策,不许知识分子议论朝政;另一方面则竭力表彰理学名臣,大力扶持宋明理学,企图以理学立国,来笼络利诱汉族士子文人。然清朝统治者的这种苦心,并未得到思想学界的响应。终清一朝,理学虽然一直高踞庙堂,但却受到了大多数有骨气的学者的唾弃。与理学的日趋沉沦相比,委身山林的汉学或朴学却在乾嘉时期异军突起,一跃成为清代学术的主流,以至清廷为了拉拢学界精英,亦不得不转而褒奖汉学。[33]当初顾氏在民族沦亡之际,曾猛烈抨击日趋衰微的理学,他除了出于学理上的考虑之外,更重要的是为了救亡图存的需要。到了乾嘉时期,理学以高踞庙堂之尊,仍然受到学界精英的坚决拒斥,除了学理上的需要之外,恐怕亦不能说其中完全别无乾嘉诸儒之深意。

其次,乾嘉学者训诂旧籍,不论今事,博稽故实,不议时政,并不表明他们必然摒弃了定邦安民的经世理想。由今日学者的眼光来看,钻研故纸的学问确实离现实最远,与用世无缘。但如果我们用这样的观点来理解乾嘉学术,就无法解释清代学者为什么一面激烈批评宋明理学的空疏无用,一面大力提倡在许多人看来最不济用的训诂考据之学。事实上,乾嘉学者对训诂考据的意义有着与今日学者完全不同的认识。自顾氏提出“读九经自考文始,考文自知音始”以来,稽古通经明道救世就成为清代学者所共守的学术路线。顾氏曾说:“惟君子为能通天下之志,盖必自其发言始也。”[34]又说:“傅说之告高宗曰:‘学于古训,乃有获。’……不学古而欲稽天,岂非不耕而求获乎!”[35]在他看来,经史典籍乃礼乐德刑之本,文治教化之源,因此,稽古可以明道,经术可以经世。所以,他之提倡音韵训诂、辨古考史,就不仅仅是为了诠释古代文献,描述古史陈迹,更重要的是为了探究古今文化源流,考察历代治世得失,即他所云“意在拨乱涤污,法古用夏,启多闻于来学,待一治于后王”[36]之谓也。顾氏这种训经明道,考史鉴今的学术理念,亦为乾嘉学者所崇奉。如戴震说:“由字以通乎语言,由语言以通乎古圣贤之心志。”[37]卢文弨说:“名者王者之所重也。圣人曰‘必也正乎名’。……盖自有《说文》以来未有善于此书者。匪独为叔重氏之功臣,抑亦以得道德之指归,政治之纲纪,明彰礼乐而幽通鬼神,可以砭诸家之失,可以解后学之疑。斯真能推广圣人正名之旨,而其有益于经训者功尤大也。”[38]阮元说:“稽古之学,必确得古人之义例,执其正,穷其变,而后其说之也不诬。政事之学,必审知利弊之所从生,与后日所终极,而立之法,使其弊不胜利,可持久不变。盖未有不精于稽古而能精于政事者也。……盖先生于语言文字剖析如是,则于经传之大义,必能互勘而得其不易之理可知,其为政亦必能剖析利弊源流,善为之法又可知。”[39]此皆乾嘉学术稽古明今观中之比较典型者。所以,乾嘉诸儒之考据训诂学风,与其经国济世理想其实并不冲突。

所谓乾嘉学者博古不通今,论史不议政,确切地说,应该是他们不满现实,不参时政。由于摆脱了政治的牢笼,乾嘉学者能保持一种“为学术而学术”的态度,这毋宁说是中国二千年学术史上学术与政治难能可贵的一次分流。所以,学界精英们虽拒绝把他们的学术“致”于现实政治之“用”,然他们亦自有他们不可降辱亦不曾磨灭的用世理想。事实上,乾嘉学者除以训诂考据“曲线”救世之外,直接讲明经世之旨者亦不在少数。如惠士奇曾说:“今之校官,古之博士也。博士明于今古,通达国体,今校官无博士之才,弟子何所效法!”[40]惠栋谓圣人立明堂为治天下之大法,故撰《明堂大道录》八卷以明其用。[41]钱大昕曰:“夫儒者之学在乎明体以致用,诗书艺礼皆经世之言也。《论语》二十篇、《孟子》七篇,论政者居其半。当时师弟子所讲求者,无非持身、处世、辞受、取予之节,而性与天道虽大贤犹不得而闻。儒者之务实用而不尚空谈如此。”[42]故江藩称其《廿二史考异》“盖有为而作也。”[43]赵翼撰《廿二史札记》,“至古今风会之递变,政事之屡更,有关于治乱兴衰之故者,亦随所见附著之。”[44]戴震“抱经世之才,其论治以富民为本。故常称《汉书》云:‘王成、黄霸、朱道、龚遂、台信臣等,所居民富,所去民思,生有荣号,死见奉祠,廪廪庶几德让君子之遗风。’”[45]“震自幼为贾贩,转运千里,复具知民生隐曲,而上无一言之惠,故发愤著《原善》,《孟子字义疏证》,专务平恕。如震所言,施于有政,上不訾苛,下无怨读言,不食孳殖,可以致刑措。”[46]汪中自谓:“中尝有志于用世,而耻为无用之学,故于古今制度沿革民生利病之事,皆博问而切究之,以待一日之遇。”[47]又说:“昔子产治郑,西门豹治邺,汲黯治淮阳,黄霸治颍川,虞诩治朝歌,张金义治洛阳,并以良绩光于史册。公既兼其地,又兼其政,邦家之光,民之父母,斯则中所企注者耳。中少日问学实私淑顾宁人处士,故尝推之六经之旨,以合乎世用。”[48]凡此皆可见乾嘉诸儒之经世情怀。

乾嘉学者的经世意识与顾氏的经世胸次当然不可同日而语,然细究其本末源流,不难发现他们共同的学术理念和相似的学术心态,其间的联系可谓薪尽火传,从未断隔。上述可见,顾炎武对乾嘉学派的影响既深且广,称其为乾嘉宗师是当之无愧的。那种认为乾嘉学者只能算得上“半个亭林”的观点[49]实值得重新考虑。

故居简介

顾炎武故居

顾炎武故居顾炎武是明末清初著名的爱国学者,他那“天下兴亡、匹夫有责”的传世名言,成为一代又一代旨在报国的炎黄子孙的座右铭。顾炎武一生还写了三百七十卷著作,以《日知录》、《天下郡国利病书》、《肇域志》为三大著作,顾炎武本人也被当代历史学家评为两千年中七十二位伟人之一,而千灯镇就是这位伟大的思想家诞生的地方。笔者在现场看到,园林式的景色已经初现轮廓,原来占地只有6亩的景点,现在的占地面积已经扩大至60亩,形成了包括顾炎武起居生活区、顾炎武祠堂、顾炎武墓、和顾园几个景点,其中顾炎武墓地和顾园相连,形成墓、祠、厅一体的园林布局,为千灯诸景之首。

人物评价

顾炎武

顾炎武然而,顾炎武名气虽大,迄今为止人们对他的研究,特别是对其思想的研究,却远未深入。与学术界对于王(夫之)、黄(宗羲)二人的研究盛况相比,他是太遭受冷落了。综观本世纪以来有关顾氏的研究情况,人们主要是把他当作一个政治活动家来加以研究的,尤其是建国以来,这种研究更是带有宣传的性质,与之相应,有关研究论著则强半带有通俗读物之色彩;至于其学术思想,尽管也有所研究,然其广度和深度却皆十分有限,有分量的力作寥寥无几。从研究队伍来看,长期从事顾氏之学研究的学者,仅赵俪生先生、沈嘉荣先生等极少的几位。这一切,与顾炎武的宏富的学术思想及其在学术史上的显赫地位是极不相称的。

鉴于上述情况,1988年,笔者过访方克立先生(我的研究生导师)时,方先生曾力主并勉励我认认真真地研究一下顾炎武。在导师的激励下,从1989年起,我开始留心学术界有关顾氏的研究情况,并注意收集这方面的资料。随着时间的推移,与所研究的对象接触渐深,了解日多,遂服其学问之赅博、学德之高尚,而益肆力于顾学之研究。为使研究更加扎实,乃于1990年开始了顾氏年谱的写作。

年谱是开创于宋代的一种人物传记体裁,所谓“叙一人之道德、学问、事业,纤悉无遗而系以年月者,谓之年谱”(朱士嘉《中国历代名人年谱目录·序》)。从实质上讲,年谱就是记述某个人一生之特殊经历的编年史。从思想史角度看,一个思想家的思想,无非即是其特殊人生经历的反映。故研究一个思想家的思想,便必须首先了解其特殊的人生经历——这是“从实践出发来解释观念的东西”的唯物史观的应有态度。我之从年谱入手来研究顾炎武的思想,缘由即在于是。

明清三大家

| 王夫之 | 黄宗羲 | 顾炎武 |